잠깐 해가 나서 거실에 빛이 들어오면, 그게 뭐 그리 대단한 건 아니지만 기분이 훨씬 나아진다. 그리니까 내 마음을 바꾸는 건 마음이 아니라 집으로 들어오는 빛의 유무인 셈이다. 밖을 볼 수 있고 햇빛이 통과하는 창문이 집에 있다는 건 근대 이전만 하더라도 커다란 특권이었다. 근대 이전 한옥에는 유리창이 없었다. 우리 선조는 그릇은 잘 만들었지만 유리는 생산하지 않았다. 따라서 한옥의 창호에는 기름 먹인 종이를 사용했다.

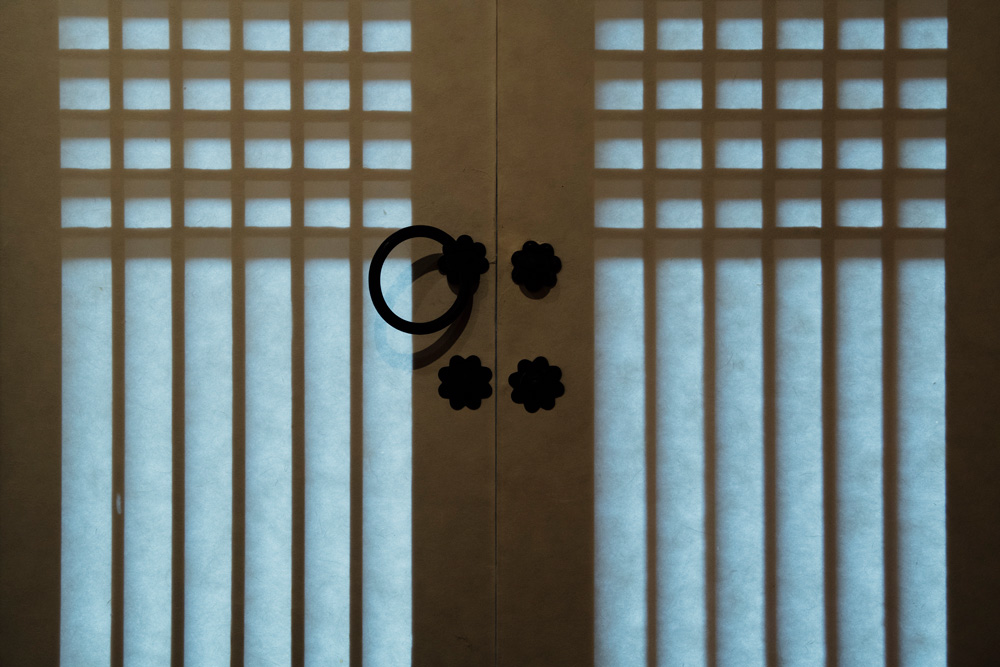

필자의 실제 관점이 아닌, 내용과 유사한 가상 이미지입니다. / ©HMMB

나는 지금 거실에 앉아 창문을 마주한 채 글을 쓰고 있다. 컴퓨터 모니터 너머로 창문 밖 풍경이 들어온다. 창문 밖의 앞 집이 보인다. 그 집의 경사진 지붕에는 눈이 듬성듬성 남아 있다. 저 멀리 북악산 끄트머리도 조금 보인다. 하늘은 흐려서 기분이 좀 울적하다. 저녁에 술이나 한잔 해야겠다는 생각을 한다. 술 한잔이 생각나게 한 것은 내 마음인가, 저 창문 밖의 흐린 하늘인가. 어제도 그리 맑은 날은 아니었지만 가끔 해가 났다. 잠깐 해가 나서 거실에 빛이 들어오면, 그게 뭐 그리 대단한 건 아니지만 기분이 훨씬 나아진다. 그러니까 내 마음을 바꾸는 건 마음이 아니라 집으로 들어오는 빛의 유무인 셈이다. 밖을 볼 수 있고 햇빛이 통과하는 창문이 집에 있다는 건 근대 이전만 하더라도 커다란 특권이었다. 그러니 창문에게 고마워하지 않을 수 없다.

근대 이전 한옥에는 유리창이 없었다. 우리 선조는 그릇은 잘 만들었지만 유리는 생산하지 않았다. 따라서 한옥의 창호에는 기름 먹인 종이를 사용한다. 한지는 무척 훌륭한 건축 재료다. 외부의 차가운 공기를 차단함과 동시에 빛을 실내로 끌어들여 방 안을 따뜻하고 밝게 하기 때문이다. 딱 한 가지 단점이 있다면 유리창처럼 밖을 볼 수 있게 해주지는 못한다. 한옥의 창호는 열 수도 있고, 여름에는 바람이 들어올 수 있게 들어 올려서 완전히 개방할 수도 있다. 하지만 추운 겨울에는 문을 닫아야 하므로 현대 주택에 사는 나처럼 방에 앉아 일을 하면서 동시에 밖을 보는 건 불가능하다.

반면에 서양에서는 유리를 아주 오래전부터 생산했으므로 한옥의 창호가 못 해주는 감상의 경험을 베푼다. 하지만 그런 기분 좋은 경험이 누구에게나 공평하게 주어진 건 아니다. 유리는 대량생산하기 전 고가의 재료였다. 유리가 얼마나 사치품인지 알 수 있는 역사적 사실은 유리 창문 개수에 따라 세금을 매긴 것이다. 유리창이 많을수록 더 많은 세금을 냈으니 가난한 서민은 유리창문 있는 집은 꿈도 못 꿀 일이었다. 서민의 집은 유리 대신 나무 덧창을 달았다. 나무로 만들었으니 덧창은 차가운 공기를 차단하는 것은 물론 빛까지 차단해버린다. 그러면 실내는 어떨까? 대낮에도 칠흑같이 깜깜하다. 실내를 밝히는 초나 기름도 비쌌으므로 일반 서민은 겨울만큼은 낮에도 어두운 곳에 살았으니 기분이 얼마나 우울했을까?

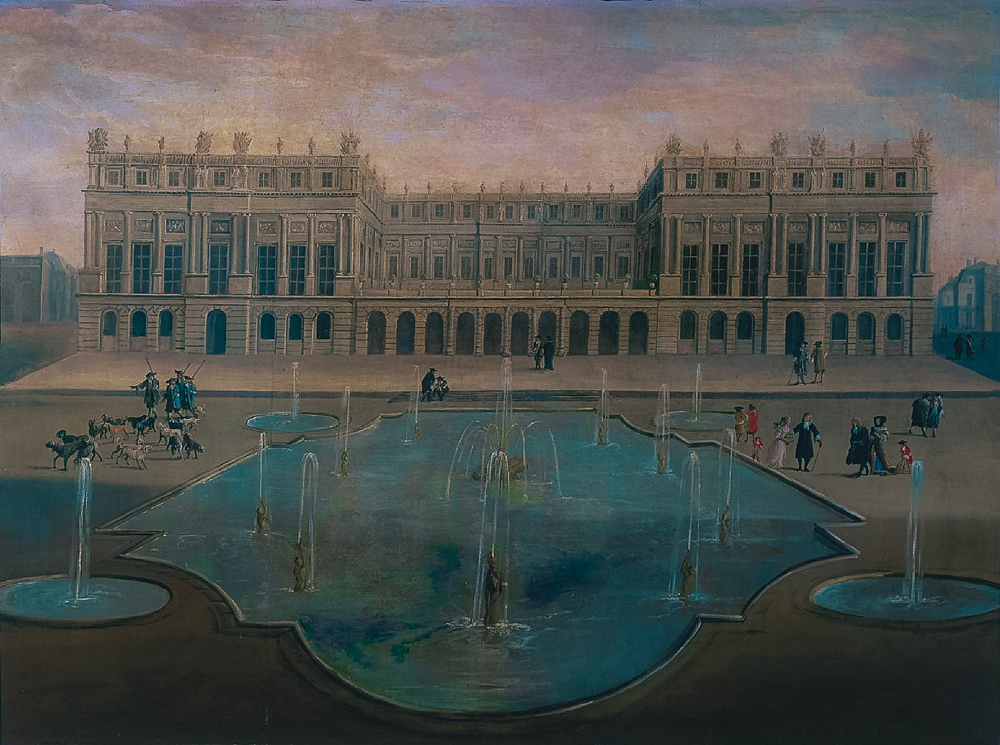

한편 궁궐이나 대저택에는 커다란 창문이 있어서 왕족과 귀족은 집 안에서 계절의 변화와 풍경을 감상하는 사치를 누렸다. 유럽의 주택과 다른 한옥의 근본적 차이 가운데 하나는 한옥은 채로 기능적인 공간을 분화하는 것이다. 하인들이 사는 행랑채, 바깥주인이 기거하는 사랑채, 여자들이 생활하는 안채, 그 밖에 문간채, 사당 이렇게 각각의 기능적 공간이 별도의 집으로 나뉘어 있다. 채 분화의 한옥과 달리 유럽의 주택은 실 분화다. 수십 개의 방이 있는 건물 하나가 있을 뿐이다. 베르사유궁전 본궁은 700개의 방으로 이루어져 있다. 6개 부속 건물의 방까지 합치면 7개 건물에 방이 무려 2300개가 넘는다. 많은 건물이 소실되기 전 경복궁은 500개의 건물로 구성되어 있었다. 베르사유궁전과 비교하면 500 대 7이다. 그러니까 우리 선조들은 작은 건물을 여러 채 만들어 커다란 저택이나 궁, 절을 만들었던 것이다.

©HMMB

유럽의 나무 셔터 창. 덧창을 닫으면 빛도 차단된다. / ⓒFriedrich Haag

베르사유궁전 본궁의 정면 파사드(1675년경). 근대 이전 유럽에서 유리창은 특권층의 전유물이었다.

미스 반데어로에, 빌라 투겐트하트, 1930년 / ⓒPetr1987

르코르뷔지에, 빌라 사부아, 1931년 / ⓒValueyou

왜 이렇게 별도의 건물로 집이나 궁을 만들었을까? 이유는 여러 가지가 있겠지만, 이 글에서는 이유보다 효과에 대해 말하고자 한다. 그 효과는 방에서 방으로 이동할 때 반드시 밖을 거쳐야 한다는 것이다. 우리 선조들은 집 안에서는 산다는 게 반드시 집 안, 즉 실내에만 있는 게 아니었다. 끊임없이 밖으로 나왔다. 예를 들어 부엌에서 상을 차려 안채나 사랑채로 가려면 마당으로 나와야 한다. 자식이 부모에게 인사하려고 해도 일단 밖으로 나와야 한다. 한옥에서 이루어지는 이동은 필연적으로 밖을 경험하게 된다. 밖을 경험한다는 것은 계절과 날씨의 변화, 아침과 낮과 밤, 뜨거운 해와 바람과 습기, 신선한 공기를 몸으로 직접 느끼는 것이다. 이것을 가능하게 한 것이 한옥이다. 나는 밖을 볼 수 없는 재료, 즉 창호의 단점을 이렇게 보완한 것이 아닌가 추측해본다. 어쩔 수 없이라도 밖으로 나와 하늘과 나무를 보고 풍경을 보고 자연을 느끼도록 설계한 것이다. 반면에 유럽의 귀족은 유리창이 있으니 집 안에서도 자연을 느낄 수 있었다. 창문을 통한 경험이니 시각적인 것에 그친다. 좀 더 안전하고 게으른 경험이라고 할까?

인류는 아주 오랫동안 자연 속에서 살았다. 추위와 더위, 뜨거운 햇빛과 차가운 바람, 축축한 비와 눈을 몸으로 느끼는 삶이 몸에 뱄다. 문명이 발전해 안전하고 튼튼한 집이 일반화되자 점차 거친 삶에서 벗어났다. 그것을 보완하는 것이 바로 창이다. 유리를 대량생산해 값이 싸지자 모든 사람들이 ‘자연을 보고 느끼는 창’을 갖게 되었다. 창은 안전하지만 게으르고 지루한 실내 생활에 경종을 울린다. 밖을 보라, 세상이 얼마나 드라마틱하게 변화하는가? 아침에 동쪽 창문으로 밝은 빛이 들어올 때 아침이 되었음을 느낀다. 낮이 되면 빛의 방향이 많이 바뀌어 있다. 동쪽 창문으로는 빛이 들어오지 않고 남쪽 창문으로 들어온다. 저녁이 되면 남쪽 창문으로도 빛이 들어오지 않고 점점 어두워진다. 마치 인생의 황혼을 느끼듯이 살짝 울적해진다. 하루가 이렇게 부지런하게 지나간다. 우리 몸이 거기에 대응해야 하지 않을까? 실내에서 살아가다 보면, 특히 하루 종일 컴퓨터 모니터만 쳐다보면서 일을 하거나 온라인 공간에 빠져 있다 보면 그런 감각이 무뎌진다.

수시로 창밖을 보면 하루가 얼마나 빨리 지나가는지 뼈저리게 느껴진다. 아침과 점심과 저녁의 빛의 양과 질이 얼마나 다른지 알 수 있다. 빛의 양과 질이 인간의 마음에 얼마나 큰 영향을 미치는지도 이해하게 된다. 인간은 빛의 노예라고 해도 과언이 아닐 것이다. 하늘은 디지털 시대의 쇼트폼 영상만큼이나 사람의 마음과 몸을 자극한다. 이 글을 쓰는 오늘만 해도 흐렸던 하늘에서 어느 순간인지 눈이 내리기 시작했다. 햇빛을 보는 것처럼 기분이 좀 나아져서 창문을 열어 고양이와 함께 차가운 공기를 느끼며 내리는 눈을 감상했다. 겨울에 창문을 열었을 때 들어오는 차가운 공기는 정신을 맑게 한다. 옛날 학생 시절 겨울방학이면 더욱 게으름을 피우게 되었다. 잠은 깼으나 이불 속이 더 좋았다. 그럴 때 부모님이 들어와 창문을 열고 이불을 젖힌다. 그러면 차가운 공기가 온 몸을 감싸며 더 이상 누워 있을 수 없게 된다. 만약 창문이 없어 아침에 방으로 밝은 빛과 맑은 공기가 들어오지 않는다면 나는 더 오랫동안 자리에 누워 있을 것이다. 게으른 내 몸을 일으키는 것은 나의 의지가 아니라 방으로 쏟아지는 빛이다.

“현대 건축 기술이 우리에게 준 선물 가운데 하나는 커다란 창이다.”

건축가들이 가장 나쁜 건축의 예로 드는 것이 도박장이다. 도박장에는 창문이 없다. 시간의 변화를 느끼지 못해 노름에서 빠져나오지 못하도록 하는 것이다. 백화점에 가도 창문이 없다. 쇼핑에만 몰입하라는 뜻인 듯하다. 거대한 빌딩의 사무실 안쪽도 창문이 멀어 답답하다. 창문 없는 집을 상상해보라. 그곳이 바로 감옥이다. 문명화되기 전 인류는 언제나 몸이 깨어 있었다. 많은 시간을 자연 속에서 살아갔기 때문이다. 인류의 몸은 아주 예민해서 멀리 있는 맹수의 접근을 느낄 수 있을 정도였다. 자연의 변화에도 도가 텄을 것이다. 인류의 몸은 그런 거친 자연에 적응한 결과다. 안전하고 편안한 집 안에서 살아가는 바람에 그토록 자연을 예민하게 느끼고 민첩하게 반응했던 몸의 기능이 무력화됐다.

현대 문명은 전기와 가스, 배관, 냉난방, 각종 가전제품 같은 극도로 편리한 시설과 제품으로 실내 생활을 더욱 안락하고 편리하게 만들었다. 그것은 한마디로 무서운 자연을 완벽하게 차단한 것이다. 사람은 그 대가로 몸이 점점 수동적으로 변했다. 움직이지 않아도 거의 모든 것을 할 수 있게 된 것이다. 현대인에게 그나마 몸과 정신을 자극하는 것이 바로 밖을 볼 수 있는 창이다. 창은 무력해지고 피동적으로 변한 몸을 자극해 우리의 운동신경과 감각기능을 깨워 능동적인 사람으로 만들어준다. 현대 건축 기술이 우리에게 준 선물 가운데 하나는 커다란 창이다. 르코르뷔지에는 현대 건축의 5원칙을 정의했다. 그중에서 가장 핵심적인 것은 파노라마 창, 즉 압도적으로 큰 창이 아닐까. 과거에는 그렇게 큰 창이 없었다. 그러니 이 창을 최대한 활용하고 고마움을 느껴야 할 것이다.

Text | Shin Kim

RELATED POSTS

2645

1019

- FEATURE 도시, 라이프스타일, 로컬

- 집을 둘러싼 이웃 나라의 생각

SNS 상 일본인들의 집에 대한 코멘트

238

- PEOPLE 도시, 라이프스타일, 로컬

- 아파트라는 노스탤지어

허프포스트코리아 편집장 김도훈