TV 앞에 누워서 발을 들어 올려 동그란 채널 다이얼의 손잡이를 엄지발가락과 검지발가락 사이에 끼운다. 발가락에 힘을 준 뒤 채널 다이얼을 옆으로 돌린다. 이 행위의 장점은 누운 상태에서, 즉 앉지 않아도 채널을 바꿀 수 있다는 것이다. TV 리모컨을 발명한 사람도 이런 행동을 해보지 않았을까?

국내 최초 TV인 금성 VD-191에는 채널 다이얼이 있다. / ⓒ국립중앙박물관

TV 채널을 발가락으로 돌려본 적 있나? 나는 어린 시절 그렇게 했다. 그것은 편안하지만 안정된 행위는 아니다. 또 이런 생각을 했을 수도 있다. 소파에 누워서 TV를 볼 때는 발가락으로 채널 다이얼을 돌리는 것은 물론 손으로 돌리는 것도 불가능하다는 것이다. 그렇다면 원격 조정을 위한 장치가 필요하다. 이런 생각의 근저에는 인간의 본성 가운데 하나인 게으름이 도사리고 있다. 다시 말해 에너지를 덜 쓰고 어떤 이익을 얻겠다는 태도다.

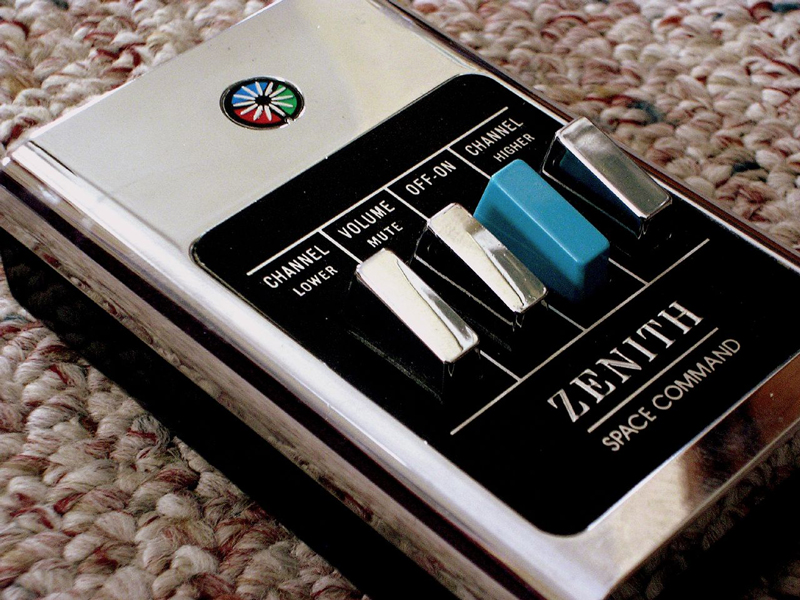

최초의 TV 리모컨은 1950년에 미국의 가전 회사 제니스가 개발했다. 초기 TV 리모컨은 선이 연결되어 있었다. 이것을 만든 의도는 의자에 앉은 상태에서 편하게 채널을 돌리려는 것이었다. 의자에 앉아 TV를 보다가 채널을 바꾸려면 일단 의자에서 엉덩이를 들어 일어서서 TV 앞으로 걸어가 손으로 채널 다이얼을 잡고 돌리는 일련의 행위가 필요하다. TV 리모컨을 발명한 제니스의 엔지니어 유진 폴리Eugene Polley는 이 짧고 힘들지 않는 행위조차 귀찮게 느꼈을 것이다. 그리하여 이 편리한 물건에 ‘게으름뱅이(Lazy Bones)’라는 이름을 지어주었다. 선이 달려 있는 것이 미관상 좋지 않아 5년 뒤에는 무선 리모컨을 내놓았다. 그 뒤 우리 모두가 아는 것처럼 거의 모든 가전제품에 리모컨이 딸려 출시되었다.

다시 발가락으로 채널을 돌리던 시절로 돌아가보자. 당시 가정에서는 TV 채널권을 두고 가족 간 갈등이 일어나곤 했다. 대개 채널 선택권은 아버지에게 있었다. 그런데 집 안에 아버지가 없는 동안 권력의 공백이 생기면서 자식들 간에 채널권 다툼이 벌어지는 것이다. 딸이 드라마를 보고 있는데 아들이 야구 중계를 보겠다며 채널 다이얼을 드르륵 돌린다. 그 시절 채널 다이얼을 돌리면 드르륵 하고 소리가 났다. 이번에는 소파에 앉아 있던 딸이 일어나 또 드르륵 소리를 내며 드라마로 채널을 돌린 뒤 소파로 돌아간다. 다시 아들이 일어나 TV 앞으로 가서 이번에는 아주 거칠고 빠르게 드륵 하며 채널을 돌린다. 채널을 빠르게 돌리면 드르륵 하는 부드러운 소리가 짧고 곱지 않은 외마디 소리로 바뀐다. 다시 딸이 일어나 신경질적으로 드륵 하고…. 이런 꼴을 보고 있던 어머니가 한마디 한다. “야, 다이얼 고장 난다. 천천히 좀 돌려.”

리모컨이 없는 것은 물론 방송 채널조차 공중파 세 개밖에 없던 시절이었다. 채널에는 번호가 있었다. 7번은 KBS 2, 8번은 없고 9번이 KBS 1, 10번은 또 건너뛰고 11번이 MBC다. 7번을 보고 있다가 11번을 보려면 다섯 번을 건너뛰어야 한다. 채널 다이얼을 아주 빠르게 돌려 드륵 하는 신경질적인 소리가 나면, 가족 중 누군가가 채널 좀 천천히 돌리라고 말하곤 했다. 그리고 진짜 고장이 난 듯 TV 화면이 고르지 않은 경우가 발생하곤 했다. 그러면 누군가가 “야, 네가 채널을 빨리 돌려서 고장 났잖아” 하며 핀잔을 주었다. TV를 10년 이상 쓰면 채널 다이얼이 꼿꼿하지 않고 좀 너덜너덜해진 것 같았다.

제니스의 초기 TV 리모컨. / ⓒTodd Ehlers

TV 리모컨을 개발한 유진 폴리도 이런 경험을 하지 않았을까? 그리하여 ‘안 되겠다. 이 분쟁을 종식시키고 TV 채널 다이얼도 고생을 덜하게 해야겠다’는 각성의 단계에 이르렀을 것 같다. 채널권 분쟁 방지와 채널 다이얼의 빠른 노화 예방을 위해서가 아니더라도 리모컨은 필연적으로 태어날 수밖에 없었다. 왜냐하면 채널이 엄청나게 많아진 것이다. 초창기 한국 TV에는 채널 다이얼이 하나뿐이었다. 1980년에 컬러 TV가 생산된 뒤부터는 채널 다이얼이 하나 더 늘었다. 하나는 지상파 방송용이고 추가된 것은 지역 방송과 케이블 방송을 위한 것이었다. 그 숫자가 수백 개에 이르면 물리적인 채널 다이얼로는 수용이 불가능해진다.

이렇게 리모컨이 생기자 가정의 라이프스타일이 변화했다. TV 채널을 돌리기 위해 소파에 앉았다 일어났다 하는 행위가 완전히 사라진 것이다. 채널권을 향한 권력 다툼은 리모컨을 손에 쥐는 행위로 바뀌었다. 이번에는 리모컨을 자신의 손아귀에 쥐기 위한 몸싸움이 벌어지곤 했다. 인간 리모컨도 사라졌다. 리모컨이 없을 때는 자식이 아버지의 리모컨 역할을 하기도 했다. “아들아, 9번으로 돌려라.” 이런 명령은 아버지의 권력이 제대로 작동하는지에 대한 증명이기도 했다. 아버지와 자식 사이가 서먹서먹해지면, 아버지라 하더라도 자식에게 채널을 돌리라는 명령을 내리기가 껄끄러워진다. 아버지는 하릴없이 노구를 일으켜 스스로 채널을 돌려야 한다. 이는 아버지의 권력 약화를 증명한다. 리모컨은 가정 내 권력 작동의 수단 하나를 없애버렸다. 리모컨 덕에 아버지는 휴일이면 하루 종일 소파에 누워 자식 도움 없이 리모컨으로 TV 채널을 마음대로 지배할 수 있게 되었다.

리모컨은 TV 디자인에도 영향을 주었다. 채널 다이얼은 물론 각종 버튼을 생략하고 핵심적인 기능 버튼만 제품 밑부분에 숨겨서 디자인이 아주 깔끔해진 것이다. 리모컨은 디자인 요소만 줄인 것이 아니라 가정 내 많은 행위도 줄여주었다. 우선 채널을 돌리는 일련의 행동이 불필요해졌다. 컴퓨터, 패드, 스마트폰이 집 안의 새로운 첨단 미디어로 자리 잡자 TV 채널권에 대한 욕망도 깔끔하게 사라졌다. TV는 옛날보다 훨씬 더 선명해지고, 훨씬 더 커졌지만 켜는 일이 오히려 줄어들었다.

“요즘 가전제품은 집 밖에서도 원격으로 조정하는 시대가 되었다. 그런 물건일수록 손을 타지 않아 정들기 더욱 힘들다. 정이란 터치로부터 생겨나기 때문이다.”

그러다 보니 TV는 예전보다 손이 덜 가는 물건이 되었다. 리모컨도 없고 평면도 아니었던 시절에는 사람 손을 참 많이 탔다. 채널 다이얼을 돌릴 때마다 손이 닿았다. 화면이 잘 안 나오면 손바닥으로 얻어맞기도 했다. 브라운관 TV는 윗부분이 넓어서 그 위에 꽃병이나 인형 같은 장식품을 올려놓기도 했다. 성능은 지금보다 훨씬 떨어졌지만 집 안의 최고 물건으로 소중한 대접을 받았다. 그렇게 10년 이상 가족과 함께한 TV는 정이 들어 수명을 다해 버릴 때는 아쉬운 감정이 들었다.

물건과 정을 나누기 힘든 것은 TV만이 아니다. 리모컨은 물론 첨단 디지털과 인공지능 기술을 탑재한 요즘 가전제품은 집 밖에서도 원격으로 조정하는 시대가 되었다. 로봇 청소기가 대표적이다. 그런 물건일수록 손을 타지 않아 정들기 더욱 힘들다. 정이란 터치로부터 생겨나기 때문이다. 따라서 물건을 좀 더 쉽게 폐기하게 된다. 현대인은 이래저래 집 안 물건에 대해 냉정한 감정을 유지하게 되었다. 물건을 통해 할 수 있는 경험도 줄어들고 있다. 리모컨과 첨단 가전제품은 가족의 경험을 생략시킨다. 사람을 대신하는 일꾼, 즉 가전제품의 능력이 첨단화될수록 사람의 기술은 사라진다. 옛날 도구가 이끌었던 경험이 사라지기 때문이다. 현대인은 누구도 발로 채널 다이얼을 돌리는 기술은 축적할 수 없는 것이다. 사라진 경험이 어디 그것뿐이겠는가.

Text | Shin Kim

RELATED POSTS

2645

1019

- FEATURE 도시, 라이프스타일, 로컬

- 집을 둘러싼 이웃 나라의 생각

SNS 상 일본인들의 집에 대한 코멘트

238

- PEOPLE 도시, 라이프스타일, 로컬

- 아파트라는 노스탤지어

허프포스트코리아 편집장 김도훈