21세기의 두드러진 현상 가운데 하나는 복고다. 복고풍 가전제품, 대표적인 것으로 아날로그 스타일 라디오, 그리고 LP의 재발매, 옛날 노래의 유행, 지난 시대를 조명하는 드라마, 복고풍 식당 디자인, 한옥의 인기···. 이런 것들은 이른바 선진국 시대에 태어난 세대에게는 새로운 것이다. 하지만 절대로 재현되지 않을 복고가 있는데, 바로 재래식 화장실이다.

새롭게 지은 한옥에도 뒷간은 없고, 옛날 한옥이라면 뒷간을 제거하고 실내에 현대식 화장실을 짓는다. 재래식 화장실이 절대로 재현될 수 없는 이유는 상하수도 같은 현대 도시의 필수적 시스템을 되돌릴 수 없을 뿐 아니라 재래식 화장실에 대한 부정적 기억 때문이다. 재래식 화장실은 냄새가 나고 더럽다. 게다가 시각적으로 아주 역겨운데, 파리가 그곳에 알을 까기 때문이다. 그러니까 재래식 화장실은 반드시 필요한 곳이지만, 집에서 가장 천대받은 낮은 신분의 공간이었다.

한옥에서 화장실은 별도의 공간, 사람들 눈에 덜 띄는 후미진 곳에 있었고 ‘뒷간’이라 불렀다. 안채나 사랑채에서 최대한 멀리 떨어뜨려 놓은 것이다. 그러니 냄새가 덜 나서 좋긴 한데, 문제는 밤에 볼일을 볼 때다. 밤에 볼일을 보려면 무섭다. 깜깜한 곳에 혼자 쭈그리고 앉아 있다는 사실이 공포스러운 것이다. 옛날에는 화장실에서 처녀 귀신이 나온다는 말이 있었다. 또 볼일을 보는 동안 변기 밑에서 이런 소리가 들린다고 했다. “빨간 휴지를 줄까, 파란 휴지를 줄까?” 이런 괴담 때문에 아이들은 밤에 혼자 화장실 가기를 두려워했다. 그래서 다른 형제 중 하나를 데리고 가서 뒷간 앞에서 기다리라고 했다. 여름에는 참을 만하지만 겨울에는 추워서 볼일을 보는 일이나 뒷간 앞에서 기다리는 일 모두 고역이었다. 그런 불편과 공포를 덜어주는 물건으로 요강이 있었다.

하수구가 따로 없으니 뒷간을 그대로 두면 인분이 넘칠 것이다. 따라서 인분을 처리하는 직업인이 따로 있었다. 뒷간에서 똥을 수거해 통에 담아서 지게에 매달고 가는 사람을 ‘똥지게꾼’이라고 불렀다. 지게 양쪽에 한 개씩 두 개의 통을 짊어지고 가는 똥지게꾼을 거리에서 만나면 냄새 때문에 멀리 피했다. 그렇게 수거된 인분은 밭의 거름이 되었다. 똥지게꾼은 냄새 나고 더러운 인분을 수거해 멀리 농지로 가져가 농사에 필요한 자원으로 둔갑시키니 참으로 고귀한 일을 하는 고마운 사람이었다.

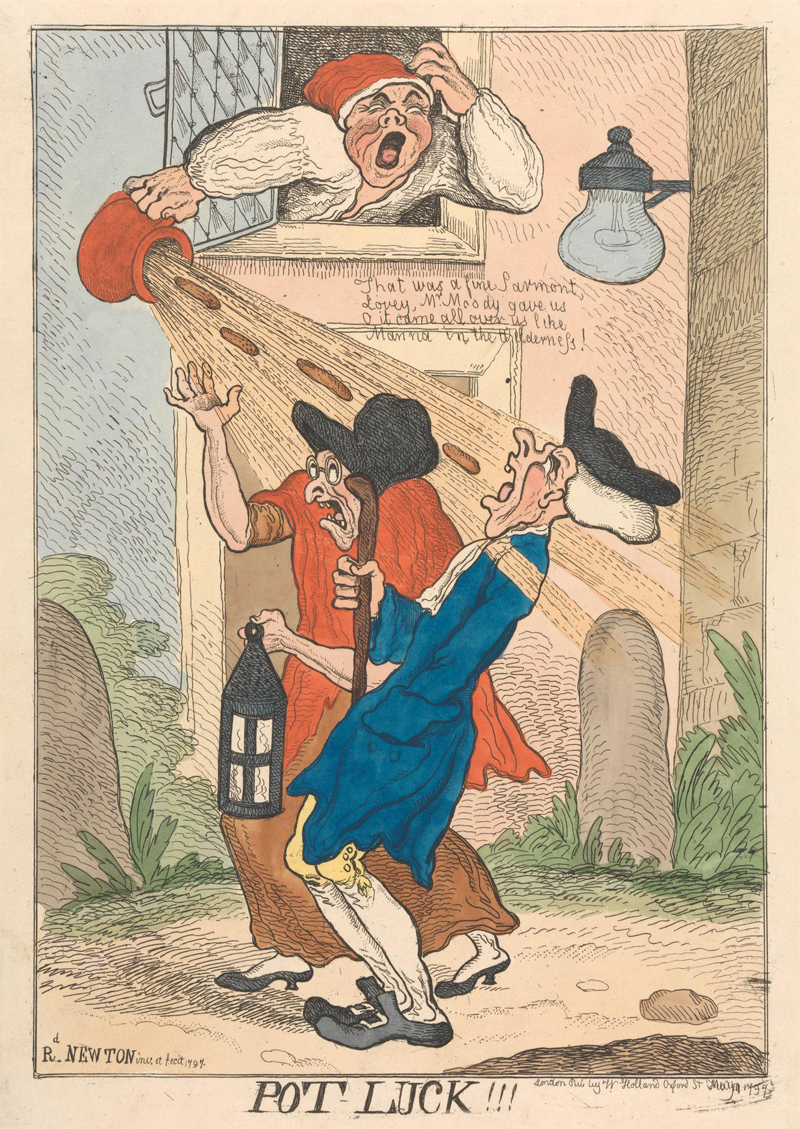

근대 이전으로 돌아가면 유럽도 우리와 크게 다르지 않았다. 그들은 우리처럼 뒷간을 따로 만들지 않았다. 귀족의 저택에서나 서민의 주택에서나 주로 요강이나 의자처럼 생긴 변기를 사용했다. 왕실이나 귀족의 저택에서는 요강의 배설물을 하인이 치웠으나 서민의 집에서는 그 일을 해줄 사람이 따로 없었다. 하수도가 없었기 때문에 요강이 차면 창문 밖으로 내용물을 버렸다. 유럽에서 우산이 발달한 이유는 비를 맞지 않으려는 의도보다도 2층 창문에서 쏟아지는 오물을 막기 위해서라는 이야기도 있다. 그러니 거리 바닥은 늘 오물이 흘러 냄새가 진동했다. 유럽에서 향수가 발달한 이유는 이런 냄새를 맡기 싫어서였다. 르네상스 시대 이탈리아에서 처음 등장한 향수는 몸에 바르는 것이 아니라 손수건에 묻혀서 거리를 지날 때 코를 막는 용도로 사용했다. 17~18세기에는 유럽에서도 분뇨를 수거해 농지의 거름으로 쓰는 직업인이 생겨났다.

물이 세게 쏟아지게 해서 변기를 씻어내는 수세식 화장실은 16세기에 영국에서 처음 탄생했지만 아주 오랫동안 대중화되지 않았다. 이유는 그렇게 쓸려 간 분뇨와 오염된 물을 처리할 하수도가 없었기 때문이다. 당시에는 분뇨가 빗물에 쓸려 강으로 흘러 들어갔다. 그 시절 강물은 식수로 썼기 때문에 오염된 강물이 콜레라 같은 병을 일으켰다. 콜레라 균으로 가득한 물이 겉으로는 깨끗해 보였다. 과학이 발전해 균이 공기가 아니라 물을 통해 옮겨진다는 사실을 알게 되었다. 19세기 중반 런던에서 근대적인 하수도와 하수처리장, 그리고 철재 배관 시스템이 마련되었고 그것이 전 유럽으로 확대되었다. 이로써 집집마다 수세식 변기가 필수품으로 자리 잡았다.

<목욕하는 여인>, 장 미셸 모로, 1775년경. 19세기 중반까지 유럽의 주택에는 욕실이 따로 없었고, 방이나 거실에 욕조를 가져와 목욕을 했다.

철제 파이프로 물을 공급하는 장치가 마련되면서 19세기 중반, 욕실 공간이 처음으로 마련되었다. / ⓒIsiwal

20세기 전반기의 노르웨이 욕실. 배관 설치와 유지 관리의 효율을 위해 욕실과 화장실이 결합되었다. / ⓒWolfmann

상하수도가 체계화하자 흥미로운 일이 일어났다. 몸을 씻는 욕실과 변을 보는 화장실이 결합하는 현상이다. 근대 이전에는 욕실의 개념도 미약했다. 믿기 어렵겠지만 르네상스 이후의 유럽인은 고대나 중세 사람들보다 몸 씻는 일을 더욱 멀리했다. 왕이나 귀족이라 하더라도 1년 동안 거의 한 번도 목욕을 하지 않았다. 그들에게 청결은 깨끗한 옷을 입는 일로 여겨졌다. 목욕을 기피한 이유 중 하나는 그릇된 상식 때문이었는데, 오염된 목욕물이 사람 몸의 각종 구멍으로 들어와 병을 일으킨다고 믿었던 것이다. 물리적으로 집 안에 많은 양의 물을 공급하는 일도 쉬운 일이 아니었다. 19세기 과학의 발달로 몸을 깨끗하게 유지하는 것이 건강에 도움이 된다는 인식, 그리고 청결이 세련된 행위라는 인식이 퍼지면서 목욕에 대한 욕망이 높아졌다. 목욕실이 따로 없었기 때문에 19세기 유럽인, 특히 부자들은 거실이나 방에 욕조를 놓고, 끓인 물을 주전자로 옮겨 욕조에 부었다. 깨끗한 물을 파는 건장한 물장수도 생겨났다.

욕실의 정착은 화장실의 정착과 비슷한 기반 시설에서 비롯했다. 바로 도시의 거리 밑에 상하수도가 깔리고, 이 시설과 집 내부를 연결하는 철제 파이프가 확장된 것이다. 산업혁명으로 철의 공급이 원활해졌다. 깨끗한 물의 급수 장치와 오염된 물의 배수 장치를 집 안에 마련하는 일, 그리고 그것을 유지·관리하는 일은 비용이 많이 든다. 따라서 욕실과 화장실을 한 공간에 두는 것이 훨씬 효율적이다. 물로 몸을 씻고, 몸속의 오염된 물, 즉 분뇨를 배설하는 행위는 모두 위생을 위한 일이라는 인식이 확대되면서 욕실과 화장실은 결합될 수밖에 없었다. 이렇게 화장실은 선진국에서 19세기 말과 20세기 초에 정착되었다.

“지금은 화장실에서 보내는 시간이 훨씬 많아졌다. 목욕은 과거에는 부자만 할 수 있는 특권이었지만 오늘날에는 모든 이들의 일상이 되었다.”

우리나라는 20세기 중반까지도 재래식 화장실이 더 일반적이었다. 1970년대에 아파트가 대량으로 보급되면서 비로소 한국에서도 욕실 겸 화장실이 정착하기 시작했다. 나는 욕실보다 화장실이 실내로 들어온 것이 주택 환경에서 더욱 큰 혁신이라고 생각한다. 물을 끓이고 끊인 물을 집 안으로 가져와 몸을 씻는 데 드는 노력은 배설을 집 안에서 처리하는 일보다 육체적으로나 정신적으로 덜 힘들기 때문이다. 집 안에서 의자에 안듯이 편안한 자세로 배설을 하고 배설물이 눈에 보이지 않게 깨끗하게 치워지는 일이야말로 현대 주택 기술의 가장 큰 혜택이 아닐까?

배설 행위와 그 처리는 구원을 받았다. 이제 허벅지에 힘이 들어갈 일도 없고, 밤에 볼일을 볼 때 형제의 도움을 요청할 일도 사라졌다. 무엇보다 냄새와 시각적 역겨움도 사라졌다. 예상하지 못한 일이지만 그 덕에 신문도 구원을 받았다. 재래식 화장실에서는 버리는 신문지를 화장지로 쓰곤 했다. 하지만 아파트에서는 많은 사람이 배설을 하며 편안하게 신문을 읽었다. 오늘날은 스마트폰을 보는 것으로 바뀌었다. 재래식 화장실에서는 가능한 한 빨리 배설을 마쳐야 하지만, 지금은 화장실에서 보내는 시간이 훨씬 많아졌다. 목욕은 과거에는 부자만 할 수 있는 특권이었지만 오늘날에는 모든 이들의 일상이 되었다. 이에 따라 화장실은 거실이나 주방을 꾸미는 일만큼 중요해졌다. 화장실로 자신의 집을 차별화하려는 사람이 늘어났고, 럭셔리한 욕조와 세면대, 변기가 욕망을 자극하고 있다. 오늘날 화장실이야말로 그 집의 가치를 판단하는 시금석이 된 것이다. 그러니 화장실만큼 집 안에서 신분 상승한 공간도 없을 것이다.

Text | Shin Kim

RELATED POSTS

2645

1019

- FEATURE 도시, 라이프스타일, 로컬

- 집을 둘러싼 이웃 나라의 생각

SNS 상 일본인들의 집에 대한 코멘트

238

- PEOPLE 도시, 라이프스타일, 로컬

- 아파트라는 노스탤지어

허프포스트코리아 편집장 김도훈