많은 사람들이 ‘내 집’을 갖기 전 거치는 단계가 있다. 서울에 집을 사기 위해 은행으로부터 자금을 빌릴 때도 있지만, 그 전에 남의 집을 임대해 사는 과정이 있다. 집값으로 재단되는 것은 공간뿐일까? 이수민은 주거 세입자로서 반지하, 단독주택, 옥탑방을 보러 다니며 떠오른 단상을 글과 그림으로 엮었다.

“주거 세입자가 크다면 크고 작다면 작은 보증금을 들고 이사 갈 곳을 알아보러 다니면 원하든 원하지 않든 다른 이의 사는 공간으로 불쑥 들어가게 됩니다. 때로는 500에 20에, 때로는 1000에 45에, 때로는 6000에 적절하다고 평가된 삶과 공간에 드나드는 괴상한 경험을 반복하며 사람은 왜 이렇게 살아야 하는지 계속 생각했습니다.”

- 저자 이수민 -

많은 사람들이 ‘내 집’을 갖기 전 거치는 단계가 있다. 월세나 전세 형태로 집을 빌리는 시기이다. 물론 서울에 집을 사기 위해 은행으로부터 자금을 빌릴 때도 있지만, 그 전에 남의 집을 임대해 사는 과정이 있다. 시시때때로 새로운 집을 구하고 이사하는 일련의 단계만큼 지난한 일이 있을까? 부동산 앱부터 온라인 카페, 부동산 등을 뒤지는 것도 곤욕스럽지만 내가 가진 예산이 턱없이 적어 보일 때 더 맥이 빠진다. 집이 좀 괜찮다 싶으면 보증금이나 전세금은 또 얼마나 비싼지. 편안하고 아늑한 집을 선택하지 못하고 돈에 의해 집을 선택당하는 것만 같은 기분이 들 때 다음의 짧은 서문은 유난히 더 큰 울림을 준다.

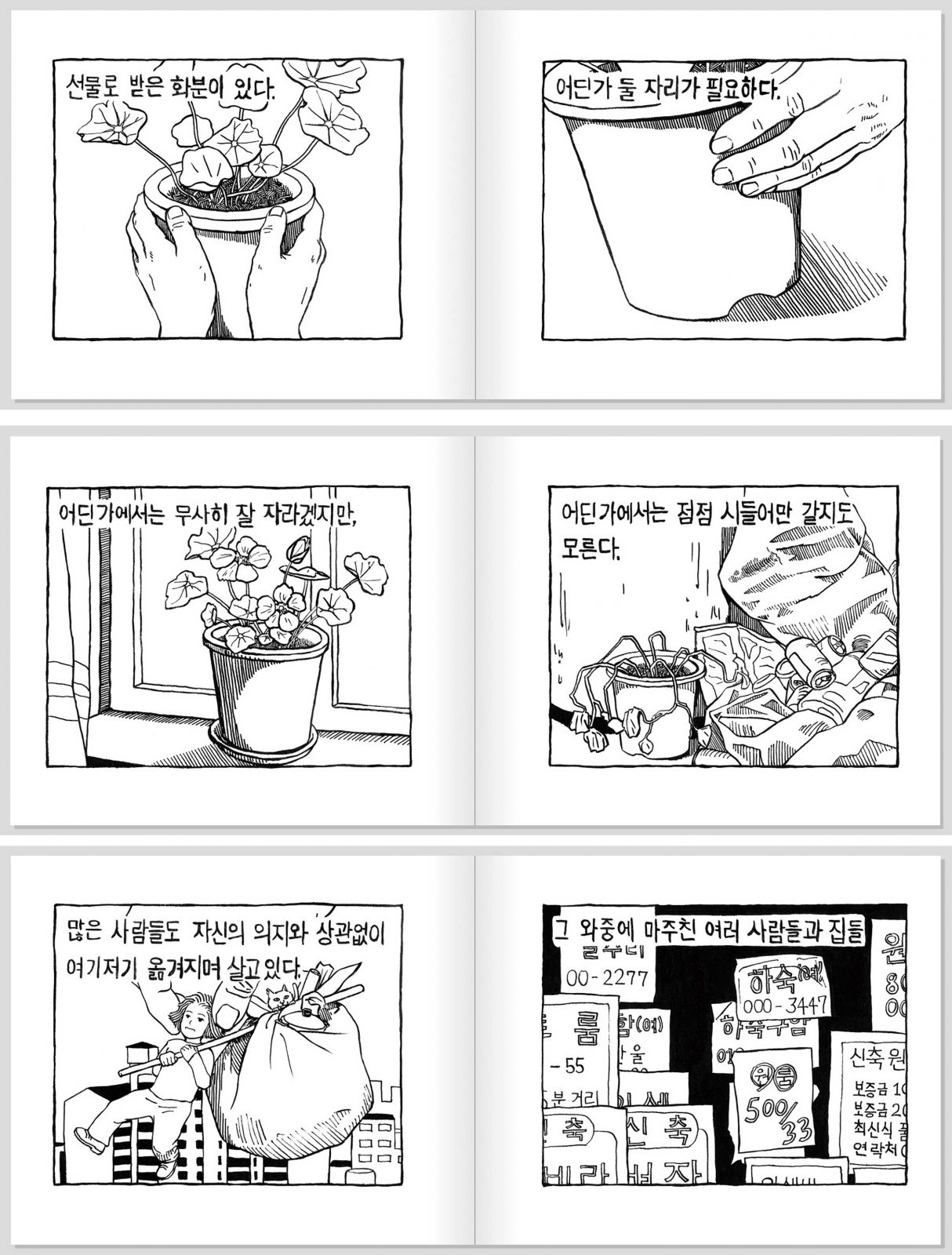

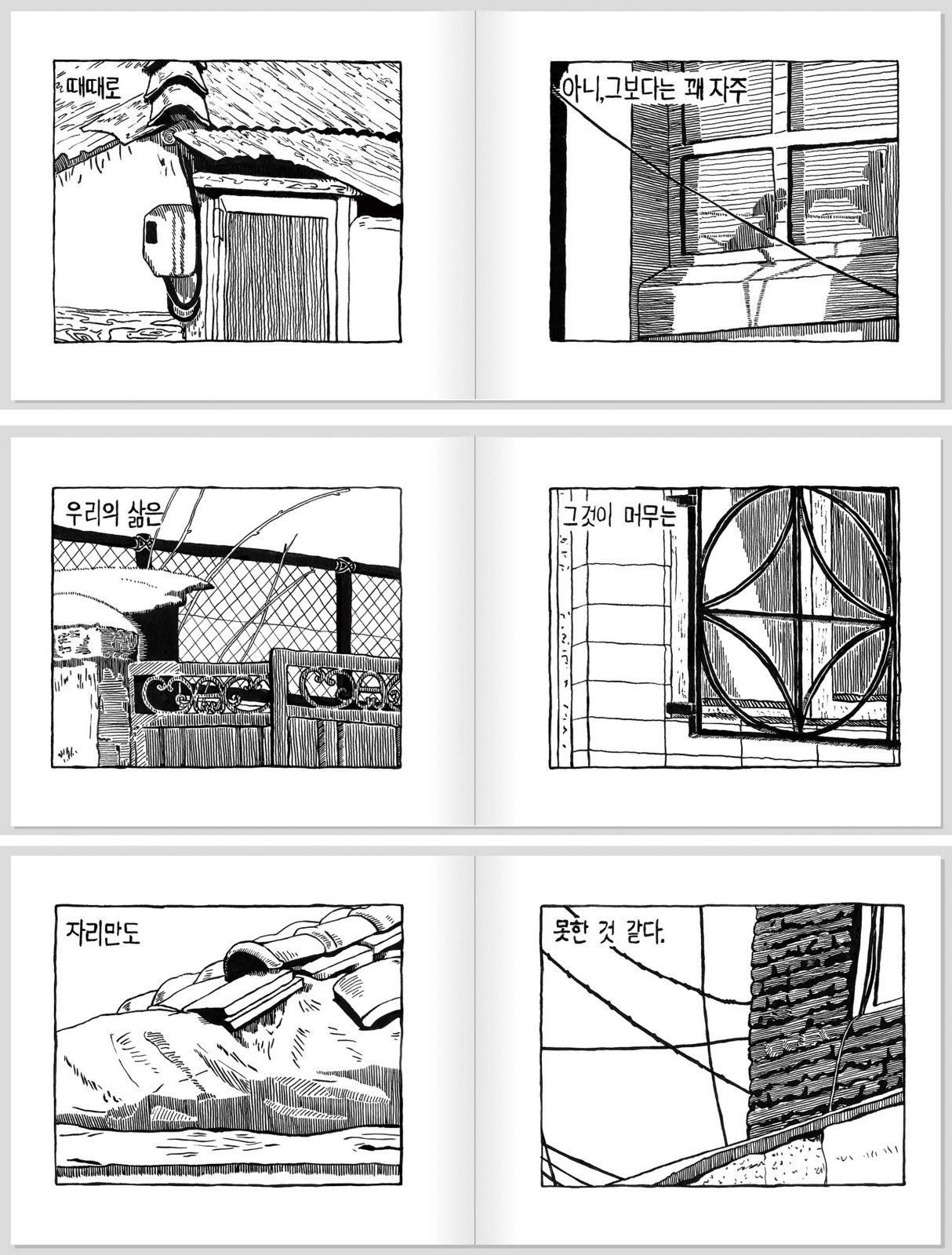

“선물로 받은 화분이 있다. 어딘가 둘 자리가 필요하다. 어딘가에서는 무사히 잘 자라겠지만, 어딘가에서는 점점 시들어만 갈지도 모른다. 많은 사람들도 자신의 의지와 상관없이 여기저기 옮겨지며 살고 있다. 그 와중에 마주친 여러 사람들과 집들. 때때로 아니 그보다는 꽤 자주 우리의 삶은 그것이 머무는 자리만도 못한 것 같다.” 최근 이수민이 펴낸 책 <집만도 못한>의 도입부에 있는 내용이다. 이 책은 서울에서 주거 세입자로 살던 저자가 새로 이사할 집을 고르는 과정에서 돈에 의해 재단된 공간을 드나들며 떠오른 생각을 그림과 함께 엮은 것이다. 핸드북 사이즈로 작은 이 책은 그림책처럼 쉽게 읽을 수 있지만, 집에 대해 던지는 질문만큼은 어떤 책보다도 묵직하다.

목차를 보면 총 10개의 이야기로 이루어져 있다. ‘깨끗한 지하’, ‘납작한 옥탑’, ‘그냥 살아도 되는 집’, ‘잠깐만 살 집’, ‘딱 맞는 집’ 등 저자가 여러 집을 드나들며 가졌던 소회를 요약한 것만 같다. 하지만 제목을 곧이곧대로 믿어선 안 된다. ‘깨끗한 지하’ 편에서는 싱크대도 벽 마감도 현관도 새것처럼 잘 정비된 지하 방이 등장한다. 저자는 지금껏 이렇게 제대로 갖춰진 집은 구경도 해본 적 없었다고 말하지만 창문 하나 없이 깊이를 가늠할 수 없는 지하에서 누가 어떤 삶을 살았을지 짐작할 수 없었다면서 끝을 맺는다. ‘그냥 살아도 되는 집’ 역시 반전이 도사리고 있다.

이번 집은 고가도로 옆이고 진입로가 가파르긴 해도 통째로 사용할 수 있는 단독주택이다. 방도 넓고 부엌도 2개나 있는 그 집에는 현재 사람이 살고 있었다. 번듯한 외형과 달리 내부는 누수로 벽지가 다 떨어진 상태였다. 저자는 부동산 중개인으로 보이는 사람에게 옥상 방수를 요구했으나 ‘이 정도면 그냥 살아도 되지 않느냐’는 강요를 빙자한 질문만 되돌아왔다고. 그 집에 살고 있던 노부부는 그저 노인들만 살아서 집이 더럽다며 미안하다는 말뿐이었다. 살 만한 집을 구하는 세입자에게 집을 팔려는 생각만 하는 누군가는 그저 실속 차리는 말만 건네는 상황. 부동산 중개업자나 집주인의 소개보다 차라리 돈이 그 집의 가치를 솔직히 드러낸다고 느껴질 정도였다. 이렇듯 각 편마다 꼭꼭 숨겨진 집의 치명적인 단점을 찾아내다 보면 집에 대한 동시대의 씁쓸한 진실까지 마주하게 된다.

<집만도 못한>의 10가지 이야기는 각각 12개의 그림으로 전개된다. 저자는 채색 없이 검은 펜으로 집 내부, 진입로, 집에 사는 사람들의 모습을 정교하게 기록했다. 화장실, 벽, 마감재 등 집 내부 요소를 꼼꼼히 살피는 세입자의 시선을 느낄 수 있다. <집만도 못한>에 실린 그림은 최근 제주 강정마을에 있는 갤러리 스페이스 산호에서 <우리는 매일 이사를 했습니다>라는 전시로 소개되기도 했다. 강정마을은 해군기지가 준공되고 난 뒤 ‘도시건설계획’이라는 이름 아래 오래된 가게가 헐리고 새 도로와 건물이 들어선 곳이다.

개발과 발전이라는 이름으로 변해가고 있는 강정마을에서 이수민 작가의 그림은 밀려나고 사라지는 장소와 사람에 대해 세심한 시선이 필요하다는 메시지를 던졌다. 이 책의 가장 마지막 에피소드는 딸과 함께 임대 아파트로 이사 갈 예정인 아주머니에 관한 이야기다. 모녀가 사는 집은 나름대로 제 역할을 하는 칸들이 알뜰하게 나뉘어 있는 공간이다. 저자는 아주머니와의 대화 끝에서 ‘몇 번째일지 모를 아주머니의 이사가 부디 평온한 것이기를’ 바라며 이야기를 마무리한다. ‘내 소유의 집’도 중요하지만 이 책의 저자처럼 타인의 삶이 어디에서 이어지고 있는지에 대한 시선이 존재해야 정말로 살 만한 집이 더 많아질 것이다.

RELATED POSTS

신세계건설 이용약관

제 1조 [목적]

이 약관은 신세계건설㈜이(이하'회사'가) 제공하는 신세계건설 빌리브 홈페이지(https://villiv.co.kr) 서비스의 이용과 관련하여 회사와 회원과의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제 2조 [용어의 정의]

이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

① “서비스”라 함은 “회원”이 이용할 수 있는 신세계건설㈜ VILLIV 홈페이지 내 제반 서비스를 의미합니다.

② “이용자”란 “서비스”에 접속하여 이 약관에 따라 “회사”가 제공하는 서비스를 이용하는 “회원” 및 “비회원”을 말합니다.

③ “회원”이라 함은 회사의 “서비스”에 접속하여 이 약관에 따라 회원가입을 한 자로서, “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용하는 고객을 말합니다.

④ “비회원”이라 함은 회원가입을 하지 않고, “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용하는 고객을 의미합니다.

⑤ “아이디(ID)”라 함은 “회원”의 식별과 “서비스” 이용을 위하여 “회원”이 정하고 “회사”가 승인하는 문자와 숫자의 조합을 의미합니다.

⑥ “비밀번호”라 함은 “회원”이 부여 받은 “아이디”와 일치되는 “회원”임을 확인하고 비밀보호를 위해 “회원” 자신이 정한 문자 또는 숫자의 조합을 의미합니다.

제 3조 약관의 게시와 개정

1. “회사”는 이 약관의 내용을 “이용자”가 쉽게 알 수 있도록 서비스 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 “이용자”에게 공지합니다.

2. “회사”는 『약관의규제에관한법률』, 『정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하 “정보통신망법”)』, 『개인정보보호법』 등 관련법을 준수하는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.

3. “회사”가 전항에 따라 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행약관과 함께 서비스 화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, “이용자”에게 불리하게 약관내용을 변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 “회사”는 개정 전 내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 “이용자”가 알기 쉽도록 표시합니다.

4. “회사”가 “이용자”에게 개정 약관 적용일자 까지 의사표시를 하지 않으면 동의의 의사표시가 표명된 것으로 본다는 뜻을 명확하게 공지 또는 통지하였음에도, “이용자”가 명시적으로 거부의 의사표시를 하지 아니한 경우 “이용자”가 이 개정약관에 동의한 것으로 봅니다.

5. “이용자”가 개정약관의 적용에 동의하지 않는 경우 “회사”는 개정 약관의 내용을 적용할 수 없으며, 이 경우 “회원”은 “회원탈퇴”를 할 수 있습니다. 다만, 기존 약관을 적용할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 “회사”는 “회원탈퇴“ 및 “서비스” 제공 중단 등의 조치를 할 수 있습니다.

제 4조 회원가입

1. 회원으로 가입하고자 하는 이용자는 “회사”가 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입한 후 이 약관에 동의한다는 의사표시를 함으로서 회원가입을 신청합니다.

2. “회사”는 “회원”으로 가입할 것을 신청한 이용자 중 다음 각 호에 해당하지 않는 한 회원으로 등록합니다.

① 가입신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우

② 실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우 ③ 등록 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우

④ 기타 회원으로 등록하는 것이 “회사”의 기술상 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우

⑤ “회원”의 귀책사유로 인하여 승인이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우

3. 회원가입 계약의 성립 시기는 “회사”가 가입완료를 신청절차 상에서 표시한 시점으로 합니다.

4. “회원”은 회원가입 시 등록한 사항에 변경이 있는 경우, 상당한 기간 이내에 “회사”에 대하여 회원정보 수정 등의 방법으로 변경 사항을 알려야 합니다.

제 5조 회원정보의 변경

1. “회원”은 ‘VILLIV 홈페이지 > MY PAGE > 정보관리’ 메뉴를 통하여 언제든지 본인의 개인정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. 다만, 서비스 관리를 위해 필요한 이름, 아이디 등은 수정이 불가능합니다.

2. “회원”은 회원가입 신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우 제1항의 개인정보 수정 등의 방법으로 “회사”에 대하여 그 변경사항을 알려야 합니다.

3. 제2항의 변경사항을 “회사”에 알리지 않아 발생한 불이익에 대하여 “회사”는 책임지지 않습니다.

제 6조 “서비스”의 제공 등

1. “서비스”는 “회사”의 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다.

2. “회사”는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신두절 또는 운영상 상당한 이유가 있는 경우 “서비스”의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 이 경우 “회사”는 제12조[“회원”에 대한 통지]에 정한 방법으로 “회원”에게 통지합니다. 다만, “회사”가 사전에 통지할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우 사후에 통지할 수 있습니다.

3. “회사”는 “서비스”의 제공에 필요한 경우 정기점검을 실시할 수 있으며, 정기점검시간은 서비스제공화면에 공지한 바에 따릅니다.

제 7조 “서비스”의 변경

“회사”는 운영상, 기술상의 필요에 따라 제공하고 있는 전부 또는 일부 “서비스”를 변경할 수 있으며, 이 경우 "이용자"에게 별도의 보상을 하지 않습니다.

제 8조 정보의 제공 및 광고의 게재

1. “회사”는 “이용자”가 “서비스” 이용 중 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편 등의 방법으로 “이용자”에게 제공할 수 있습니다.

2. 제1항의 정보를 전화 및 전자적 전송매체 등에 의하여 전송하려고 하는 경우에는 “이용자”의 사전 동의를 받아서 전송합니다.

3. “회사”는 “서비스”의 운영과 관련하여 서비스 화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다. 광고가 게재된 전자우편 등을 수신한 “이용자”는 “회사”에게 수신 거부를 할 수 있습니다.

제 9조 “게시물”의 저작권 및 이용제한

1. “회사”가 작성한 게시물 또는 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 “회사”에 귀속합니다.

2. “이용자”가 “회사”의 “서비스” 를 이용함으로써 얻은 정보 중 “회사”에게 지적재산권이 귀속된 정보를 “회사”의 사전 승낙 없이 복제, 송신, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 안됩니다.

제 10조 개인정보보호

1. “회사”는 “이용자”의 개인정보 수집 시 서비스 제공을 위하여 필요한 범위에서 최소한의 개인정보를 수집합니다.

2. “회사”는 “이용자”의 개인정보를 수집∙이용하는 때에는 당해 이용자에게 그 목적을 고지하고 동의를 받습니다.

3. “회사”는 수집된 개인정보를 목적 외의 용도로 이용할 수 없으며, 새로운 이용목적이 발생한 경우 또는 제3자에게 제공하는 경우에는 이용∙제공 단계에서 당해 이용자에게 그 목적을 고지하고 동의를 받습니다. 다만, 관련 법령에 달리 정함이 있는 경우에는 예외로 합니다.

4. “회사”는 “이용자”의 동의를 받아야 하는 경우에는 「개인정보보호법」이 규정한 사항을 미리 명시하거나 고지해야 하며 이용자는 언제든지 이 동의를 철회할 수 있습니다.

5. “이용자”는 언제든지 “회사”가 가지고 있는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 오류정정을 요구할 수 있으며 “회사”는 이에 대해 지체 없이 필요한 조치를 취할 의무를 집니다. “이용자”가 오류의 정정을 요구한 경우에는 “회사”는 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.

6. “회사”는 개인정보 보호를 위하여 “이용자”의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있습니다.

7. “회사”는 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적을 달성한 때에는 지체 없이 파기합니다.

제 11조 “회원”의 “아이디” 및 “비밀번호” 관리에 대한 의무

1. “회원”의 “아이디”와 “비밀번호”에 관한 관리책임은 “회원”에게 있으며, 이를 제3자가 이용하도록 하여서는 안 됩니다.

2. “회사”는 “회원”의 “아이디”가 개인정보 유출 또는 “회사” 및 “회사”의 운영자로 오인될 우려가 있거나 반사회적 또는 미풍양속에 어긋날 우려가 있는 경우, 해당 “아이디”의 이용을 제한할 수 있습니다.

3. “회원”은 “아이디” 및 “비밀번호”가 도용되거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 “회사”에 통지하고 “회사”의 안내에 따라야 합니다.

4. 제3항의 경우에 해당 “회원”이 “회사”에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 경우에도 “회사”의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 “회사”는 책임지지 않습니다.

제 12조 회원에 대한 통지

1. “회사”가 “회원”에 대한 통지를 하는 경우, “회원”이 “회사”와 미리 약정하여 지정한 전자우편 등으로 할 수 있습니다.

2. “회사”는 “회원”에 대한 통지의 경우 “회사”의 게시판에 게시함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있습니다. 다만, “회원”과 관련하여 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여는 개별통지를 합니다.

제 13조 “회사”의 의무

1. “회사”는 법령과 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하지 않으며 이 약관의 정하는 바에 따라 지속적이고, 안정적으로 서비스를 제공하는데 최선을 다하여야 합니다.

2. “회사”는 “이용자”가 안전하게 “서비스”를 이용할 수 있도록 개인정보 보호를 위한 보안시스템을 갖추어야 합니다.

3. “회사”는 “이용자”가 원하지 않는 영리목적의 광고성 전자우편 등을 발송하지 않습니다.

제 14조 “회원”의 의무

1. “회원”은 다음 행위를 하여서는 안 됩니다.

① 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 허위 내용의 등록 ② 타인의 정보도용 또는 다른 회원의 아이디의 부정한 사용

③ “회사”가 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등) 등의 송신 또는 게시 ④ “회사”와 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해

⑤ “회사” 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위

⑥ “회사”의 동의 없이 영리를 목적으로 “서비스”를 사용하는 행위

⑦ 기타 불법적이거나 부당한 행위

2. “회원”은 관계법, 본 약관의 규정, 이용안내 및 “서비스”와 관련하여 공지한 주의사항, “회사”가 통지하는 사항 등을 준수하여야 하며 기타 “회사”의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안 됩니다.

제 15조 회원탈퇴 등

1. “회원”은 언제든지 ‘VILLIV 홈페이지 > MY PAGE > 정보관리’ 메뉴를 통하여 “회원탈퇴” 신청을 할 수 있으며, “회사”는 관련법 등이 정하는 바에 따라 이를 즉시 “회원탈퇴”를 처리합니다.

2. “회원”이 이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, “회사”는 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다.

① 가입 신청 시에 허위 내용을 등록한 경우

② 다른 사람의 “서비스” 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 서비스 운영 질서를 위협하는 경우

③ “서비스”를 이용하여 법령 또는 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우

제 16조 이용제한 등

1. “회사”는 “이용자”가 이 약관의 의무를 위반하거나 “서비스”의 정상적인 운영을 방해한 경우, 경고, 영구이용정지 등으로 “서비스” 이용을 단계적으로 제한할 수 있습니다.

2. “회사”는 전항에도 불구하고, 『주민등록법』을 위반한 명의도용, 『저작권법』 및 『컴퓨터프로그램보호법』을 위반한 불법프로그램의 제공 및 운영방해, 『정보통신망법』을 위반한 불법통신 및 해킹, 악성프로그램의 배포, 접속권한 초과행위 등과 같이 관련법을 위반한 경우에는 즉시 영구이용정지를 할 수 있습니다.

3. 본 조에 따른 영구이용정지 시 “서비스” 이용을 통해 획득한 기타 혜택 등도 모두 소멸되며, “회사”는 이에 대해 별도로 보상하지 않습니다.

제 17조 손해배상

1. “회사”와 “이용자”는 서비스 이용과 관련하여 고의 또는 과실로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상하여야 합니다.

2. 단, “회사”는 무료로 제공하는 서비스의 이용과 관련하여 이 약관 및 개인정보처리방침에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다.

제 18조 책임제한

1. “회사”는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 “서비스”를 제공할 수 없는 경우에는 “서비스” 제공에 관한 책임이 면제됩니다.

2. “회사”는 “이용자”의 귀책사유로 인한 “서비스” 이용의 장애에 대하여는 책임을 지지 않습니다.

3. “회사”는 “회원” 간 또는 “회원”과 제3자 상호간에 “서비스”를 매개로 하여 거래 등을 한 경우에는 책임이 면제됩니다.

4. “회사”는 무료로 제공되는 서비스 이용과 관련하여 관련법에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다.

제 19조 준거법 및 재판관할

1. 이 약관에 명시되지 않은 사항은 전기통신사업법 등 대한민국의 관계법령과 상관습법에 따릅니다.

2. “회사”와 “이용자” 간 제기된 소송은 대한민국법을 준거법으로 합니다.

3. “회사”와 “이용자”간 발생한 분쟁에 관한 소송은 민사소송법 상의 관할법원에 제소합니다.

[ 부칙 ]

1. 이 약관은 2022년 10월 27일부터 적용됩니다.

개인정보 수집 및 이용 동의(필수)

| 이용목적 | 수집 항목 | 보유기간 |

|---|---|---|

| 이용자 식별, 본인확인 및 부정이용자 확인, 회원 서비스 및 관심고객 제공, 매거진 발송, 고객 고지, 고객 상담 및 불만 처리 | 이름, 아이디/패스워드, 휴대폰번호, 이메일 | 회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

| 이용목적 |

|---|

| 이용자 식별, 본인확인 및 부정이용자 확인, 회원 서비스 및 관심고객 제공, 매거진 발송, 고객 고지, 고객 상담 및 불만 처리 |

| 수집 항목 |

| 이름, 아이디/패스워드, 휴대폰번호, 이메일 |

| 보유기간 |

| 회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

※ 회원가입 및 서비스 제공을 위해서 필요한 최소한의 개인정보 입니다. 동의를 해주셔야 회원가입 및 서비스를 이용하실 수 있으며,

동의하지 않을 경우 회원가입 및 서비스 이용에 제한이 있을 수 있습니다.

광고성 목적의 개인정보 수집 및 이용 동의(선택)

| 이용목적 | 수집 항목 | 보유기간 |

|---|---|---|

|

분양 및 뉴스레터 마케팅 및 광고 활용, 서비스 이용 및 분석, 통계 자료 |

성별, 생년, 지역, 관심지역, 관심단지, 휴대폰번호, 이메일, 이름 |

회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

| 이용목적 |

|---|

|

분양 및 뉴스레터 마케팅 및 광고 활용, 서비스 이용 및 분석, 통계 자료 |

| 수집 항목 |

| 성별, 생년, 지역, 관심지역, 관심단지, 휴대폰번호, 이메일, 이름 |

| 보유기간 |

| 회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

※ 동의를 거부하시는 경우에도 회원가입 및 서비스 이용에 제한이 없습니다.

개인정보처리방침 개정 공지 안내

안녕하세요.

신세계건설㈜ 개인정보처리방침의 내용을 다음과 같이 변경 예정임을 알려드립니다.

개정된 개인정보처리방침은 2024년 8월 30일에 시행됩니다.

주요계정 내용

· 개인정보 처리 위탁내용 변경

개정 상세 내용

| 개정 전 | 개정 후 |

|---|---|

|

3. 개인정보 처리 위탁

- ㈜도브투래빗 : 홈페이지 개발 및 운영 3. 개인정보 처리 위탁 |

3. 개인정보 처리 위탁

- ㈜스케치북 : 홈페이지 개발 및 운영 |

회원님께서 개정일까지 거부의사(회원탈퇴)를 표시하지 않으시는 경우,

본 개인정보처리방침에 동의하신 것으로 간주합니다.

감사합니다.

개인정보 수집 및 이용 동의(필수)

| 수집목적 | 수집 항목 | 보유기간 |

|---|---|---|

| 빌리브 뉴스레터 이메일 발송 | 이름, 이메일 주소 | 동의 철회 또는 서비스 종료 시까지 |

| 이용목적 |

|---|

| 빌리브 뉴스레터 이메일 발송 |

| 수집 항목 |

| 이름, 이메일 주소 |

| 보유기간 |

| 동의 철회 또는 서비스 종료 시까지 |

※ 빌리브 매거진 제공을 위하여 필요한 최소한의 개인정보입니다. 동의를 해주셔야 빌리브 매거진을 구독하실 수 있으며,

동의하지 않으실 경우 빌리브 매거진 구독에 제한이 있을 수 있습니다.