작가에게 집은 영감의 대상이자 작업의 주제다. 지극히 사적이고 절대적인 집에 대한 기억은 평생에 걸쳐 다양한 형태로 예술가들의 삶과 작업에 영향을 미친다. 본격적으로 ‘집’을 이야기하는 세 작가의 작품을 감상하는 동안 집은 단순한 의식주 행위의 공간이 아닌, 한 인간의 세계를 완성하는 절대적 가치임을 느끼게 된다.

‘집’을 주제로 작업하는 작가들은 우리가 짐작하는 것 그 이상이다. 직간접적인 형태로 거의 모든 이들이 자신이 몸담은 공간과의 상호작용을 통해 작업을 표출한다 해도 과언이 아니다. 그중에서도 보다 구체적이고 직설적인 형태로 집을 작업의 중심축으로 삼는 작가들의 작업물은 우리에게 집의 의미와 문화, 시공간성에 대한 다양한 질문을 건넨다.

“몸이 겪는 감각적 경험이 가장 많이 배어 있는 곳이 집이다. 집이란 과연 무엇인가? ‘현대성(modernity)’을 논할 때 자주 언급되는 발터 벤야민은 그 조건을 ‘소외와 고립’이라 주장했다. 그리고 이를 주체가 체감하는 공간과 연결시켜 설명했다. 대도시에 사는 현대인은 집에서조차 소외와 고립을 느낀다고 한다. 오늘날 우리가 몸으로 체험하는 가장 친근한 공간인 집에 대한 기억을 다시 검토해볼 필요가 있다.” 현대미술 거장들의 공간을 다룬 <코끼리의 방> 저자 전영백의 말처럼, 지금 우리에게 집에 대한 의미를 환기하는 현대미술 작가의 작품을 추려본다.

Loic Le Groumellec_Maison_2013_lacquer on canvas_120x110cm_courtesy Francoise Livinec Gallery

루아크 르 그루멜레크

“프랑스인에게는 집을 뜻하는 ‘홈home’보다 ‘메종maison’이 좀 더 특별한 의미를 내포한다. 메종은 단순히 의식주를 해결하는 자급자족의 공간이 아닌, 한 가족의 역사를 집대성한 시적 공간과도 같다.” 지난 KIAF 기간에 방한한 프랑수아즈 리비네크François Livinec 갤러리 큐레이터의 말은 프랑스인에게 집은 단순한 삶의 공간 이상의 공간임을 이야기한다. 그리고 35년간 붓을 들어온 프랑스 중견 화가 루아크 르 그루멜레크Loic Le Groumellec의 작업에서 이는 더욱 확고해진다.

흑백의 강렬한 대비를 통해 간결한 모노크롬 화풍을 선보여온 작가는 콘크리트로 제작한 캔버스 에 옻칠을 더한 ‘메종’ 시리즈를 선보여왔다. 삼각꼴 지붕과 그 밑을 떠받치는 사각 도형은 극도의 미리멀리즘을 표출하는데, 이 완벽한 정형이 평평한 대지 위에 자리 잡은 안정적인 모습에서 편안함을 느끼게 한다. 뉴욕과 파리를 거점으로 활동하는 루아크 르 그루멜레크에게 집은 선과 면으로 구현할 수 있는 가장 보편적이고 아름다운 건축물이다. 하루 중 산책하기 위해 작업실을 나와 내면의 질문과 맞닥뜨리는 명상은 그가 가장 행복감을 느끼는 순간이다.

“수직과 수평이 만나 이룬 정형, 직선으로 완성한 집은 누구에게나 가장 안정감을 느끼게 하는 오브제다. 나는 단순히 집이라는 구조물이 아니라, 그 속에 담긴 영혼을 채색하고자 노력해왔다.” - 루아크 르 그루멜레크 -

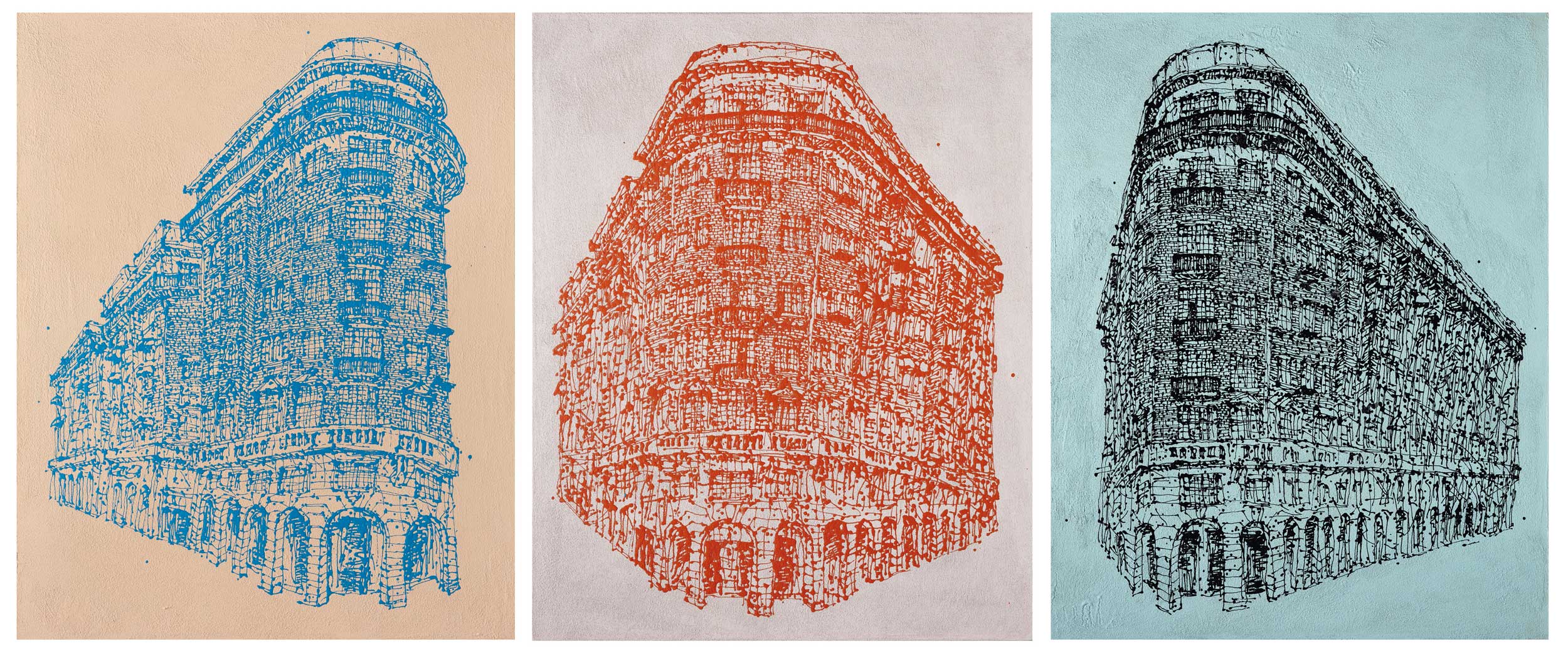

한편 일상 속 건물을 캔버스에 담아내는 젊은 아티스트 이예림에게 집은 사람들의 흔적과 감정을 담은 공간이다. 그는 누구나 살다 보면 잊지 않고 싶은 시간과 장소, 정확히 정의 내릴 수 없는 아련한 느낌을 화폭 위에 표현하고 있다. 집을 주제로 한 작업 가운데 작가가 가장 의미 있다고 여긴 것은

몇 년 전 상하이에서 살았던 작가에게 산책은 하루의 주요 일과 중 하나였는데, 매일 집을 나서면 ‘오늘은 앞으로 갈까, 뒤로 갈까? 왼쪽으로 갈까, 오른쪽으로 갈까?’를 고민할 만큼 발길 닿는 모든 길이 특별했다. 상하이의 집들은 매우 다양했고, 그중 가장 눈에 들었던 것은 산책로 모퉁이에 자리한 100여 년 역사를 간직한 상하이 아파트였다. 작가의 눈에는 아직도 ‘왼쪽 모퉁이에서 등장해 오른쪽 모퉁이로 사라지는’ 자신의 모습이 보인다.

그렇게 외국 생활을 마치고 한국에 돌아와 시작한

이예림 작가는 올바른 방향성을 유지하는 삶을 이상으로 꼽는다. 직장을 다니다 뒤늦게 전업 작가로 돌아선 그에게 ‘오히려 비교적 일찍부터 작가가 되었다’는 이야기를 듣는 최근의 상황은 삶에 대해 다시 한번 뒤돌아보는 계기가 됐다. 결국 삶의 속도와 방향, 나아가 이상적인 집의 형태와 라이프스타일 또한 상대적인 셈이다. “집은 어떤 건축물보다 복합적인 감정을 불러일으키는 소재다. 지금 우리가 살고 있는 집보다 그동안 살아온 여러 집에 대한 우리의 기억이 더 애틋한 것도 그런 이유 같다. 현재의 집이 훗날 ‘과거의 집’이 될 때, 지금 살고 있는 집을 떠날 때야말로 ‘그 집’에 대한 이야기가 비로소 시작된다”라고 그는 말한다.

My Little Shanghai, ∞¢73x91_√— 3¡°, Acrylic on canvas, 2016, resize

이예림 작가

뉴욕과 런던에 거점을 두고 전 세계를 무대로 생활하는 작가 서도호에게도 집은 매우 중요한 키워드다. 2012년 삼성 리움미술관에서 전시 <집 속의 집>을 열고 뉴욕과 서울, 서로 다른 공간에서의 집을 통해 서로 다른 문화와 기억의 충돌을 선보인 작가에게 집은 작업의 축을 이루는 주요 모티프다. 창덕궁 연경당 사랑채를 모델로 장인들의 손으로 지은 서울의 전통 한옥 기와집은 그가 대학 시절까지 머물던 기억의 공간. 그처럼 절대적이고 완벽한 서울에서의 집은 뉴욕 유학 시절 작가에게 문화적 이질감을 더하며 유년에 대한 향수를 더욱 증폭시켰다.

자신이 머물던 공간과 현재 머무는 공간을 잇고자 하는 바람에서 시작한 전시 ‘transportable home’부터 최근 뉴욕 브루클린 뮤지엄에서 연

‘기억의 공간에 쉽게 다가갈 수 없으니 차라리 천으로 만들어 접고 이어 운반하면 어떨까’ 하는 생각에서 출발한 서도호 작가의 ‘집’들은 그렇게 천장에 매달린 채, 땅에 온전한 형태로 발을 디딘 채 기억의 공간들을 부유한다. 유년의 기억을 담은 서울의 집이 거꾸로 매달리고, 뉴욕 ‘현재’의 집이 대지에 내려앉은 지난 전시 작업물은 이를 상징적으로 이야기한다. 작가들은 질문하는 듯하다. 우리의 기억 속 집은 어떤 모습일까? 먼 훗날 추억할 수 있는 집에서 지금 살고 있는가?

“어쩌면 몇십 년 후에 내 모든 과거의 집들이 공중에 매달려 있게 될지도 모른다. 그들에 대한 기억이 희미해질수록 그들은 지상으로부터 멀어져 공기 중에 부유하게 된다.” - 서도호, <중앙일보>와의 인터뷰에서 -

Do Ho Suh, Home within Home within Home within Home within Home, 2013 Polyester fabric, ___metal frame. 602.36 x 505.12 x 510.63 inches / 1530 x 1283 x 1297 cm. Installation view, Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Korea, November 12, 2013 – May 11, 2014. © Do Ho Suh. Courtesy of the artist and National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea.

RELATED POSTS

신세계건설 이용약관

제 1조 [목적]

이 약관은 신세계건설㈜이(이하'회사'가) 제공하는 신세계건설 빌리브 홈페이지(https://villiv.co.kr) 서비스의 이용과 관련하여 회사와 회원과의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제 2조 [용어의 정의]

이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

① “서비스”라 함은 “회원”이 이용할 수 있는 신세계건설㈜ VILLIV 홈페이지 내 제반 서비스를 의미합니다.

② “이용자”란 “서비스”에 접속하여 이 약관에 따라 “회사”가 제공하는 서비스를 이용하는 “회원” 및 “비회원”을 말합니다.

③ “회원”이라 함은 회사의 “서비스”에 접속하여 이 약관에 따라 회원가입을 한 자로서, “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용하는 고객을 말합니다.

④ “비회원”이라 함은 회원가입을 하지 않고, “회사”가 제공하는 “서비스”를 이용하는 고객을 의미합니다.

⑤ “아이디(ID)”라 함은 “회원”의 식별과 “서비스” 이용을 위하여 “회원”이 정하고 “회사”가 승인하는 문자와 숫자의 조합을 의미합니다.

⑥ “비밀번호”라 함은 “회원”이 부여 받은 “아이디”와 일치되는 “회원”임을 확인하고 비밀보호를 위해 “회원” 자신이 정한 문자 또는 숫자의 조합을 의미합니다.

제 3조 약관의 게시와 개정

1. “회사”는 이 약관의 내용을 “이용자”가 쉽게 알 수 있도록 서비스 화면에 게시하거나 기타의 방법으로 “이용자”에게 공지합니다.

2. “회사”는 『약관의규제에관한법률』, 『정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하 “정보통신망법”)』, 『개인정보보호법』 등 관련법을 준수하는 범위에서 이 약관을 개정할 수 있습니다.

3. “회사”가 전항에 따라 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행약관과 함께 서비스 화면에 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 공지합니다. 다만, “이용자”에게 불리하게 약관내용을 변경하는 경우에는 최소한 30일 이상의 사전 유예기간을 두고 공지합니다. 이 경우 “회사”는 개정 전 내용과 개정 후 내용을 명확하게 비교하여 “이용자”가 알기 쉽도록 표시합니다.

4. “회사”가 “이용자”에게 개정 약관 적용일자 까지 의사표시를 하지 않으면 동의의 의사표시가 표명된 것으로 본다는 뜻을 명확하게 공지 또는 통지하였음에도, “이용자”가 명시적으로 거부의 의사표시를 하지 아니한 경우 “이용자”가 이 개정약관에 동의한 것으로 봅니다.

5. “이용자”가 개정약관의 적용에 동의하지 않는 경우 “회사”는 개정 약관의 내용을 적용할 수 없으며, 이 경우 “회원”은 “회원탈퇴”를 할 수 있습니다. 다만, 기존 약관을 적용할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 “회사”는 “회원탈퇴“ 및 “서비스” 제공 중단 등의 조치를 할 수 있습니다.

제 4조 회원가입

1. 회원으로 가입하고자 하는 이용자는 “회사”가 정한 가입 양식에 따라 회원정보를 기입한 후 이 약관에 동의한다는 의사표시를 함으로서 회원가입을 신청합니다.

2. “회사”는 “회원”으로 가입할 것을 신청한 이용자 중 다음 각 호에 해당하지 않는 한 회원으로 등록합니다.

① 가입신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우

② 실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우 ③ 등록 내용에 허위, 기재누락, 오기가 있는 경우

④ 기타 회원으로 등록하는 것이 “회사”의 기술상 현저히 지장이 있다고 판단되는 경우

⑤ “회원”의 귀책사유로 인하여 승인이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우

3. 회원가입 계약의 성립 시기는 “회사”가 가입완료를 신청절차 상에서 표시한 시점으로 합니다.

4. “회원”은 회원가입 시 등록한 사항에 변경이 있는 경우, 상당한 기간 이내에 “회사”에 대하여 회원정보 수정 등의 방법으로 변경 사항을 알려야 합니다.

제 5조 회원정보의 변경

1. “회원”은 ‘VILLIV 홈페이지 > MY PAGE > 정보관리’ 메뉴를 통하여 언제든지 본인의 개인정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. 다만, 서비스 관리를 위해 필요한 이름, 아이디 등은 수정이 불가능합니다.

2. “회원”은 회원가입 신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우 제1항의 개인정보 수정 등의 방법으로 “회사”에 대하여 그 변경사항을 알려야 합니다.

3. 제2항의 변경사항을 “회사”에 알리지 않아 발생한 불이익에 대하여 “회사”는 책임지지 않습니다.

제 6조 “서비스”의 제공 등

1. “서비스”는 “회사”의 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴, 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다.

2. “회사”는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신두절 또는 운영상 상당한 이유가 있는 경우 “서비스”의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 이 경우 “회사”는 제12조[“회원”에 대한 통지]에 정한 방법으로 “회원”에게 통지합니다. 다만, “회사”가 사전에 통지할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우 사후에 통지할 수 있습니다.

3. “회사”는 “서비스”의 제공에 필요한 경우 정기점검을 실시할 수 있으며, 정기점검시간은 서비스제공화면에 공지한 바에 따릅니다.

제 7조 “서비스”의 변경

“회사”는 운영상, 기술상의 필요에 따라 제공하고 있는 전부 또는 일부 “서비스”를 변경할 수 있으며, 이 경우 "이용자"에게 별도의 보상을 하지 않습니다.

제 8조 정보의 제공 및 광고의 게재

1. “회사”는 “이용자”가 “서비스” 이용 중 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편 등의 방법으로 “이용자”에게 제공할 수 있습니다.

2. 제1항의 정보를 전화 및 전자적 전송매체 등에 의하여 전송하려고 하는 경우에는 “이용자”의 사전 동의를 받아서 전송합니다.

3. “회사”는 “서비스”의 운영과 관련하여 서비스 화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다. 광고가 게재된 전자우편 등을 수신한 “이용자”는 “회사”에게 수신 거부를 할 수 있습니다.

제 9조 “게시물”의 저작권 및 이용제한

1. “회사”가 작성한 게시물 또는 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 “회사”에 귀속합니다.

2. “이용자”가 “회사”의 “서비스” 를 이용함으로써 얻은 정보 중 “회사”에게 지적재산권이 귀속된 정보를 “회사”의 사전 승낙 없이 복제, 송신, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 안됩니다.

제 10조 개인정보보호

1. “회사”는 “이용자”의 개인정보 수집 시 서비스 제공을 위하여 필요한 범위에서 최소한의 개인정보를 수집합니다.

2. “회사”는 “이용자”의 개인정보를 수집∙이용하는 때에는 당해 이용자에게 그 목적을 고지하고 동의를 받습니다.

3. “회사”는 수집된 개인정보를 목적 외의 용도로 이용할 수 없으며, 새로운 이용목적이 발생한 경우 또는 제3자에게 제공하는 경우에는 이용∙제공 단계에서 당해 이용자에게 그 목적을 고지하고 동의를 받습니다. 다만, 관련 법령에 달리 정함이 있는 경우에는 예외로 합니다.

4. “회사”는 “이용자”의 동의를 받아야 하는 경우에는 「개인정보보호법」이 규정한 사항을 미리 명시하거나 고지해야 하며 이용자는 언제든지 이 동의를 철회할 수 있습니다.

5. “이용자”는 언제든지 “회사”가 가지고 있는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 오류정정을 요구할 수 있으며 “회사”는 이에 대해 지체 없이 필요한 조치를 취할 의무를 집니다. “이용자”가 오류의 정정을 요구한 경우에는 “회사”는 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.

6. “회사”는 개인정보 보호를 위하여 “이용자”의 개인정보를 취급하는 자를 최소한으로 제한하고 있습니다.

7. “회사”는 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적을 달성한 때에는 지체 없이 파기합니다.

제 11조 “회원”의 “아이디” 및 “비밀번호” 관리에 대한 의무

1. “회원”의 “아이디”와 “비밀번호”에 관한 관리책임은 “회원”에게 있으며, 이를 제3자가 이용하도록 하여서는 안 됩니다.

2. “회사”는 “회원”의 “아이디”가 개인정보 유출 또는 “회사” 및 “회사”의 운영자로 오인될 우려가 있거나 반사회적 또는 미풍양속에 어긋날 우려가 있는 경우, 해당 “아이디”의 이용을 제한할 수 있습니다.

3. “회원”은 “아이디” 및 “비밀번호”가 도용되거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 “회사”에 통지하고 “회사”의 안내에 따라야 합니다.

4. 제3항의 경우에 해당 “회원”이 “회사”에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 경우에도 “회사”의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 “회사”는 책임지지 않습니다.

제 12조 회원에 대한 통지

1. “회사”가 “회원”에 대한 통지를 하는 경우, “회원”이 “회사”와 미리 약정하여 지정한 전자우편 등으로 할 수 있습니다.

2. “회사”는 “회원”에 대한 통지의 경우 “회사”의 게시판에 게시함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있습니다. 다만, “회원”과 관련하여 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여는 개별통지를 합니다.

제 13조 “회사”의 의무

1. “회사”는 법령과 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하지 않으며 이 약관의 정하는 바에 따라 지속적이고, 안정적으로 서비스를 제공하는데 최선을 다하여야 합니다.

2. “회사”는 “이용자”가 안전하게 “서비스”를 이용할 수 있도록 개인정보 보호를 위한 보안시스템을 갖추어야 합니다.

3. “회사”는 “이용자”가 원하지 않는 영리목적의 광고성 전자우편 등을 발송하지 않습니다.

제 14조 “회원”의 의무

1. “회원”은 다음 행위를 하여서는 안 됩니다.

① 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 허위 내용의 등록 ② 타인의 정보도용 또는 다른 회원의 아이디의 부정한 사용

③ “회사”가 정한 정보 이외의 정보(컴퓨터 프로그램 등) 등의 송신 또는 게시 ④ “회사”와 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해

⑤ “회사” 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위

⑥ “회사”의 동의 없이 영리를 목적으로 “서비스”를 사용하는 행위

⑦ 기타 불법적이거나 부당한 행위

2. “회원”은 관계법, 본 약관의 규정, 이용안내 및 “서비스”와 관련하여 공지한 주의사항, “회사”가 통지하는 사항 등을 준수하여야 하며 기타 “회사”의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안 됩니다.

제 15조 회원탈퇴 등

1. “회원”은 언제든지 ‘VILLIV 홈페이지 > MY PAGE > 정보관리’ 메뉴를 통하여 “회원탈퇴” 신청을 할 수 있으며, “회사”는 관련법 등이 정하는 바에 따라 이를 즉시 “회원탈퇴”를 처리합니다.

2. “회원”이 이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, “회사”는 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다.

① 가입 신청 시에 허위 내용을 등록한 경우

② 다른 사람의 “서비스” 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 서비스 운영 질서를 위협하는 경우

③ “서비스”를 이용하여 법령 또는 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우

제 16조 이용제한 등

1. “회사”는 “이용자”가 이 약관의 의무를 위반하거나 “서비스”의 정상적인 운영을 방해한 경우, 경고, 영구이용정지 등으로 “서비스” 이용을 단계적으로 제한할 수 있습니다.

2. “회사”는 전항에도 불구하고, 『주민등록법』을 위반한 명의도용, 『저작권법』 및 『컴퓨터프로그램보호법』을 위반한 불법프로그램의 제공 및 운영방해, 『정보통신망법』을 위반한 불법통신 및 해킹, 악성프로그램의 배포, 접속권한 초과행위 등과 같이 관련법을 위반한 경우에는 즉시 영구이용정지를 할 수 있습니다.

3. 본 조에 따른 영구이용정지 시 “서비스” 이용을 통해 획득한 기타 혜택 등도 모두 소멸되며, “회사”는 이에 대해 별도로 보상하지 않습니다.

제 17조 손해배상

1. “회사”와 “이용자”는 서비스 이용과 관련하여 고의 또는 과실로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상하여야 합니다.

2. 단, “회사”는 무료로 제공하는 서비스의 이용과 관련하여 이 약관 및 개인정보처리방침에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다.

제 18조 책임제한

1. “회사”는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 “서비스”를 제공할 수 없는 경우에는 “서비스” 제공에 관한 책임이 면제됩니다.

2. “회사”는 “이용자”의 귀책사유로 인한 “서비스” 이용의 장애에 대하여는 책임을 지지 않습니다.

3. “회사”는 “회원” 간 또는 “회원”과 제3자 상호간에 “서비스”를 매개로 하여 거래 등을 한 경우에는 책임이 면제됩니다.

4. “회사”는 무료로 제공되는 서비스 이용과 관련하여 관련법에 특별한 규정이 없는 한 책임을 지지 않습니다.

제 19조 준거법 및 재판관할

1. 이 약관에 명시되지 않은 사항은 전기통신사업법 등 대한민국의 관계법령과 상관습법에 따릅니다.

2. “회사”와 “이용자” 간 제기된 소송은 대한민국법을 준거법으로 합니다.

3. “회사”와 “이용자”간 발생한 분쟁에 관한 소송은 민사소송법 상의 관할법원에 제소합니다.

[ 부칙 ]

1. 이 약관은 2022년 10월 27일부터 적용됩니다.

개인정보 수집 및 이용 동의(필수)

| 이용목적 | 수집 항목 | 보유기간 |

|---|---|---|

| 이용자 식별, 본인확인 및 부정이용자 확인, 회원 서비스 및 관심고객 제공, 매거진 발송, 고객 고지, 고객 상담 및 불만 처리 | 이름, 아이디/패스워드, 휴대폰번호, 이메일 | 회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

| 이용목적 |

|---|

| 이용자 식별, 본인확인 및 부정이용자 확인, 회원 서비스 및 관심고객 제공, 매거진 발송, 고객 고지, 고객 상담 및 불만 처리 |

| 수집 항목 |

| 이름, 아이디/패스워드, 휴대폰번호, 이메일 |

| 보유기간 |

| 회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

※ 회원가입 및 서비스 제공을 위해서 필요한 최소한의 개인정보 입니다. 동의를 해주셔야 회원가입 및 서비스를 이용하실 수 있으며,

동의하지 않을 경우 회원가입 및 서비스 이용에 제한이 있을 수 있습니다.

광고성 목적의 개인정보 수집 및 이용 동의(선택)

| 이용목적 | 수집 항목 | 보유기간 |

|---|---|---|

|

분양 및 뉴스레터 마케팅 및 광고 활용, 서비스 이용 및 분석, 통계 자료 |

성별, 생년, 지역, 관심지역, 관심단지, 휴대폰번호, 이메일, 이름 |

회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

| 이용목적 |

|---|

|

분양 및 뉴스레터 마케팅 및 광고 활용, 서비스 이용 및 분석, 통계 자료 |

| 수집 항목 |

| 성별, 생년, 지역, 관심지역, 관심단지, 휴대폰번호, 이메일, 이름 |

| 보유기간 |

| 회원탈퇴 또는 서비스 종료 시 |

※ 동의를 거부하시는 경우에도 회원가입 및 서비스 이용에 제한이 없습니다.

개인정보처리방침 개정 공지 안내

안녕하세요.

신세계건설㈜ 개인정보처리방침의 내용을 다음과 같이 변경 예정임을 알려드립니다.

개정된 개인정보처리방침은 2024년 8월 30일에 시행됩니다.

주요계정 내용

· 개인정보 처리 위탁내용 변경

개정 상세 내용

| 개정 전 | 개정 후 |

|---|---|

|

3. 개인정보 처리 위탁

- ㈜도브투래빗 : 홈페이지 개발 및 운영 3. 개인정보 처리 위탁 |

3. 개인정보 처리 위탁

- ㈜스케치북 : 홈페이지 개발 및 운영 |

회원님께서 개정일까지 거부의사(회원탈퇴)를 표시하지 않으시는 경우,

본 개인정보처리방침에 동의하신 것으로 간주합니다.

감사합니다.

개인정보 수집 및 이용 동의(필수)

| 수집목적 | 수집 항목 | 보유기간 |

|---|---|---|

| 빌리브 뉴스레터 이메일 발송 | 이름, 이메일 주소 | 동의 철회 또는 서비스 종료 시까지 |

| 이용목적 |

|---|

| 빌리브 뉴스레터 이메일 발송 |

| 수집 항목 |

| 이름, 이메일 주소 |

| 보유기간 |

| 동의 철회 또는 서비스 종료 시까지 |

※ 빌리브 매거진 제공을 위하여 필요한 최소한의 개인정보입니다. 동의를 해주셔야 빌리브 매거진을 구독하실 수 있으며,

동의하지 않으실 경우 빌리브 매거진 구독에 제한이 있을 수 있습니다.